他是厦门曙光救援队的队长 每年收尸100具现在他只想救妻子

王 刚/口述

商华鸽/撰文

我叫王刚,出生于1976年的厦门,一个军人家庭。我的爷爷奶奶外公外婆都是军人。我爸就出生在攻打厦门的路上,所以他名字叫“进厦”,就是“进攻厦门”的意思。我小时候是闭着眼睛拆枪长大的,都是玩真枪。我们家的孩子,一长大就会被送进部队锻炼,这是理所当然的。

我与父亲。

我爸爱用拳头教育,他一打我,我就往爷爷那跑。小时候家里人就爱逗我,别人问我:你爷爷是你什么人?我总会说:“我爷爷是我的救命恩人。”

我爸六十大寿那天,他的战友跟他开玩笑,“我记得你好像很喜欢打你儿子,没想到也长这么大了。”老爷子还装糊涂,说“没有吧,14岁以后就没动过手了。”我当时直接站起来敬军礼:“向各位叔叔报告,14岁以后我参军,老爹打不过我了。”

我妈妈巾帼不让须眉。她1970年参加过援越抗美的战役,舅舅打过自卫反击战。

这是我和妈妈的合影。

我小时候爱养各种动物,最喜欢养的是狗。有一年夏天,当时我读小学,想养蛇。后来因为想养的小动物太多,我把家里一个东来顺的紫铜火锅偷偷搬出去卖掉。我家院子里有个防空洞,常年恒温21度。我就把买的蛇放里边养。没事就把蛇拿出来遛一遛。那个火锅是国家给我爷爷这些参加过抗日战争和解放战争的老战士的纪念品,我也不懂它的价值。后来冬天要吃火锅,一直找不到,我也不敢讲。

我当驴友开车去西藏。

我2000年左右退役,在厦门工作。当时单位遇到棘手的任何事情,我都能安排处理得很妥当,领导都很器重我。

后来离开有各种原因。有一个重要原因是我开始接触到救援。这些年我遇到老领导,他说当时大家都特别认可你的能力,为什么执意要走?我说,“救人比较简单。救人就是救人,就是在救一条人命。对我来说,人生将来是有回忆的,有实实在在的成就。”

这是我十年后返回北川拍的照片。

真正改变我人生轨迹的那件事,发生在2008年的5月12日。在那天之前,我已经开始做救援,但就跟京剧票友一样,不专业。

我喜欢开着越野车到处玩。2008年5月10日,我们五辆越野车17个人开到成都,第二天休整,准备在5月12日从成都出发去西藏。

冥冥中自有天意。5月12日早上,一台崭新的越野车莫名其妙出故障,无法启动。当时酒店都已经退房。没办法,只能把车拖去修理厂检查,我们就在成都闲逛。如果我们顺利出发,当天下午2点28分,车会走到都江堰,生死难料。成都震感也严重,但没什么大的灾难。

2008年以前,中国是没有救援队的。这一年,是中国救援志愿者的元年。

地震发生后,我们让女生都先回厦门,男的开车进了灾区。我们没有任何专业救援技能,也没有工具,就是用撬棒和钢筋水泥搏斗。

没法开车,我们把车丢路边,找当地人买了三部摩托车,进到都江堰一个塌方的学校。我们在那里干了整整16个小时,听着那些被埋在地下的孩子的声音,一个个消失,没任何办法。

那是我人生第一次见到尸体,是一个男孩。他眼睛还睁着,血已经糊了半边脸。离开汶川后,我不觉得尸体有什么可怕,看太多都麻木了。但后来做救援接触一些水域打捞的尸体,我会有很不舒服的感觉。他们被打捞出来,冰冷、僵硬、腐烂,还有味道,脸被浸泡的样子比较恐怖。2008年从汶川救灾回来,差不多有大半个月,一闭上眼睛鼻腔里都是尸体腐烂的味道。后来我看心理医生,才知道其实这就是典型的PTSD,创伤后应激障碍。

我们在汶川地震灾区总共待了32天。先到都江堰,又到北川和汶川。到后来我已经完全不认识我的手。一直用手刨,半个指头刨没了,我左手给右手虎口缝了三针,缝不好又拆线重新缝了一次。

现在,我右手大拇指根部自己缝合的痕迹仍然很清楚。

汶川地震教我明白,我以前在部队学的本事,除了一身好体力和搏斗本领,真的是不懂得怎么救人。

而且后来检查,那辆崭新的越野车根本就没毛病,又能发动起来了!我觉得当时老天爷留我们这条命,是让我们去救人的。

我终于想明白,在30岁以后,人的一生该怎么度过?最大的成功是你这辈子可以按照你自己的愿望去生活。

对我来说,我放下生命中其他的兴趣爱好,甚至原本自己拥有的事业,全力做救援,是渐进的过程。我在军队训练过,体能和意志超过一般人。但如果能用身体素质救人一命,我是快乐的。这种快乐,让我上瘾。

福建南安,我带队到山里彻夜搜寻一个轻生老人。

我曾在部队锻炼多年,对社会上很多事都有自己的想法。

2006年的南京彭宇案,对我内心的触动非常非常大。

这个案子争议极大。但后果太严重:案件判决后,人们都不敢扶老人了。这和我从小在军队环境接受的教育,完全相违背。

我是驴友,我也喜欢开越野车去西藏玩。在路上我们遇到别人有难处,谁车胎破了,我们帮忙换个胎,拖个车,这都是非常自然的理所应当的事!

彭宇案对我震撼真的蛮大的。我就觉得,怎么可能会出现这样的情况?

这种社会风气能不能被改变?我想试试。

厦门,一个89岁的四川籍走失老人被找到,他家人特别开心。我们共出任务四次,终于找到了他。

救援给我的东西,不是我能够救几个人,而是我现在能够影响很多人来做这件事。我们前行的背影,会成为这个社会的风向标,最终会给社会带来改变。这么多年过去,我可以很欣慰地说,每一个参加过曙光救援任务的人,经过这个团队的洗礼,他们在社会上一定是一帮“好事之徒”:他们遇到这种事,一定会伸出援手。

最早,救援不是我的全部,这是一个渐进的过程。

2013年,在四川雅安进行地震救援。

2008年我开始做救援,到今年整整12年。曙光救援队成立,是6年前的6月1日。

我们最早去的比较多是地震灾区,所有费用都是几个伙伴AA制。我觉得,每一个被困在废墟底下的人,都深陷于绝望,他们的世界是黑暗的,他们一定都渴望看到希望的曙光。

后来不仅仅是地震。比如我们每年都会接到多起救援任务,要进山搜救被困的驴友。他们发出救援请求,也都是晚上。他们在白天是不会求助的,到傍晚觉得走不出来,没照明设备,又没吃没喝,才会求助。我们经常自嘲,是“黑暗户外”。我们希望我们的出现,能够成为人们生命的曙光。

2014年8月,在云南鲁甸地震救援。第二梯队来增援后,我压力小了。

曙光救援队刚成立的时候,什么都没有,只有我的两辆越野车。2016年去云南鲁甸地震救援,我们用了四种头盔,其中还包括借来的六个电工头盔。我很爱喝可乐,可乐在我们救援中很重要。遇到还有气息的轻生者,可乐可以及时提供糖分和能量。但当时在灾区买不到可乐。第二梯队进灾区的路上就买了10瓶可乐。当时怕我一下喝掉,就把可乐到处藏。每天吃完饭,拿一瓶给我让我解乏。

第二梯队是我的副队长陈小冬带主力来支援我。我当时真撑不住了,看见他们来,我鼻子都是酸的。陈小冬能来,是靠绝食才获得家人同意。他每天不吃饭,一到吃饭的时候就刷手机看灾区的情况。刷到第四天,他家人受不了了。他老婆主动给他收拾装备,放他走了。他假装没吃饭,其实偷偷有吃。哈哈哈哈哈。

我在厄瓜多尔参与救灾。我和从地震灾区救回的部落里的孩子留影。这些小家伙对我依依不舍。

做救援志愿者团队,有一个很典型的现象:一直会有人退出。凭一腔热血进来,疲了后就退出。这都很正常。六年来,当过曙光志愿者的人数少说也超过四千人。这只是厦门大本营的人数,还不包括全国各地将近40个救援团队,我们都属于曙光救灾同盟。同盟由厦门曙光救援队发起,在大灾面前共享资源,同心救灾。比如这次江西、安徽水灾,我们同盟共召集了全国20个救援队的186人前往救灾,从7月8日出发,转战江西景德镇、上饶鄱阳县、安徽池州市、六安市固镇镇,整整30天时间出动了55台车辆,转移被洪水围困群众近3000名,同时还为救灾部队授课,普及防灾救灾知识。

曙光的规定是需要志愿者有一份养活自己的收入,就可以来帮助其他人。但成为正式队员,需要通过400小时的任务训练,三项以上救援技能考核,才有资格自费购买曙光的救援队服,佩戴救援铭牌。

2016年我们做了南北方水灾的救援,那一年我大半年时间都在全国各地,还去南美洲厄瓜多尔做地震救灾。我发现光靠厦门一个地方的志愿者团队,没办法做这么长时间的救援救灾,我的人完全不够用。当时厄瓜多尔有登革热,我在北京隔离,隔离一结束就连夜飞回厦门,带队出发到江西鄱阳,再去安徽,再到河北,等到最后的时候,我身边真的没有人了。我一个人开车回到厦门,身边还带着黑豹的骨灰。

黑豹。

黑豹是一只东德牧羊犬,从小跟我长大。它三个月大,我就开始训练它,是我亲手训练的第一只搜救犬。它喜欢吃苹果,喜欢玩球,我只要去灾区就会带着他。它的准确搜救率非常高。从高山到水域,从地震救援到泥石流救援,它的救援足迹走遍大半个中国,执行任务上百次。它是一只犬,却活成了盖世英雄的模样。

没想到这次到安徽出水灾救援任务,原计划一个礼拜的任务,到黑豹走的那天,已经是它在灾区的第22天。它太劳累了,后来送到医院的时候体温已经42度。它去世的具体时间是2016年7月16日的19时13分。直到现在,黑豹的骨灰罐还躺在我的书架上。

那次之后,我觉得只有厦门曙光是不行的。我需要在全国各地播曙光的种子。现在各地发展都不错。比如2019年,厦门曙光可以同时响应四个省份的水灾救援,为他们提供设备和物资。

我就不吃力了,同时可以做更多的事。

这些年我们做的事,厦门市民一件件都看在眼里,我们收到的锦旗,挂满设备仓库的上空。

我们只要没有私心杂念,坚守初心,民众就会一直支持我们。这是肯定的。

2017年,我带队去九寨沟做地震救援,我的妻子红豆随车遭遇刹车失灵。后面因为应急措施得当,非常幸运地与死神擦肩,但车辆几乎报废。之前救援队一共有五辆车,都是队友个人捐赠,车龄均超过20年,因为救援任务多,车辆行驶路况不佳,车辆故障频发。

2018年3月,厦门市民集资购买了三辆车支持我们出任务:一辆救援指挥车、一辆勘察车和一辆救援装备车。

现在曙光救援队里有快艇三艘(有两艘是志愿者的,给队里用),15辆车(指挥车,通讯车,水域装备车,救援装备车,皮卡,越野车,照明车等),还有高空照明无人机种类繁多的救援设备。我们的救援设备在全国民间公益团队都处于领先地位。救援队所有的支出,都来自社会的一笔笔捐赠,我们花的每一分钱都会向社会公开。所以,曙光是在民众的认可和支持下不断发展壮大的。

87岁的王丽华奶奶,坚持每年在党的生日这天给我们捐款10099元。她的这一善举已坚持多年。

而我们救援志愿者是非常纯粹的志愿者,无任何报酬,反而自己还经常得贴油钱,经常熬通宵。我们面向社会提供的所有救援服务全部免费,不收取被救助人任何财物报偿——不管是一瓶水,还是一包烟,或是一块钱。就像一个疯子领着一群傻子,全年无休做救援,很多人需要利用自己的调休和年假来出救援任务。

即使如此,一旦有任务,我们发布核实过的求救信息后可以很快完成数十人的集结抵达现场。

到现场的虽然几十人,但是后端网络上可能有上百人在帮助分析汇总各种信息。移动互联网的普及,也大大降低我们做救援的沟通成本,也提升了救援效率。

这是2019年5月,我们在去年一次水域救援后在做复盘。最右侧站立的人,就是我的妻子红豆。

谈判组、警戒组、攻击手、确保组、装备组……每一次成功救援后,我需要对过程的每个动作分解推演。救援不但需要四肢高度发达,还需要长期一线经验的积累并有强大决断力,毕竟一着不慎就可能面对生命的逝去。

我当时还不知道,再过半年,红豆会交给我一个可能是我这辈子最艰巨的救援任务。

生活啊,想象不到的打击真的会突如其来。

这是2019年8月9日,厦门同安大桥,我们经过10个小时努力完成打捞,面对遗体列队致哀。

我们去年买尸袋用了三万块人民币。进口的尸袋质量好,也贵,每个要160块钱,今年买不起了。现在我们每年收尸得有上百具,90%都在水域。不止一次,我们在执行水域任务的时候,本来天气很好的情况下会突然下雨,尸体一打捞成功,雨就停。我们私下经常说,有些事很难用科学去解释,但它又确实存在。

有一次在福建平和,有一艘船翻掉,溺亡四个人。当天本来晴空万里。第一具遗体出水的时候,大暴雨。我们作业的过程大概花一个多小时,后来当地气象部门测量下了接近两百毫米的降雨量。

最后一具遗体捞上来后,送上车,车一开走,天气立刻放晴。我们当天有拍视频,很神奇。

2019年5月,我们在厦门会展中心沙滩刚救回一个想跳海自杀的男子。我给他喝可乐补充糖分,又盖上保温毯防止失温。

我们每次出任务,车队出去最少的成本就有两三千。有人问过我:你们为了找一个人,耗费这么大人力物力,值得吗?

我说:“不值得!”

他又问我:“不值得你们还不该干嘛干嘛?!”

我告诉他:“如果这是你的亲人,还会觉得不值得吗?”

他陷入沉思。

人们很多时候无法站在别人立场去想问题,利己主义无孔不入。做利他的事情,反而总会被质疑动机。这些年我已经习惯一些来自方方面面的质疑,甚至污蔑。

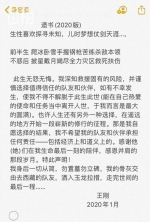

这是我今年1月立的最新的遗嘱。

2011年到2017年,我曾经做过打拐的救援。有些孩子被拐卖后会被打断手脚,在街头乞讨。解救这些孩子的唯一办法,就是取得他们被虐待打骂的音视频资料,提交给公安部门。我们要购买各种偷拍设备,取证过程会比较危险。这个事曾经影响到我们骨干的家庭,曾经有陌生人找到我们一位骨干的孩子,发出过一些威胁的信号,让他们夫妻二人在一段时间内非常担心孩子的安危。这三四年以来慢慢不做打拐的案例,因为案例明显少了。

从2012年雅安地震开始,我每年都会更新自己的遗嘱。因为很明显,出的任务越来越多,危险系数越来越高。雅安地震我曾遇到危险,人差点没了。我常年做高危救援工作,正常投保后万一出意外,因为涉及“主动涉险”,理赔也是未知数。

所以我开始有立遗嘱的习惯。我还记得第一份遗嘱,写得啰哩啰嗦好几张纸,连家里的狗都交代好。这两年的遗嘱,越写字越少。对我来说,我一直觉得人生的宽度远比长度重要得多。

2020年开始,我在做救援的时候开始出现心率过高的状态。这是今年6月在厦门同安救一个要跳桥自杀的人,当时我的静止心跳突破到每分钟130次以上,被手表记录下来。

我去医院检查,医生说这是长期过度劳累造成的间歇性“房颤”。可是我也没办法,90%的救援任务我都会出现在现场。

这两年迎来任务量的爆发,每年出任务都近千起(2019年951起)。现在我没有办法,对一个满怀希望向你求助的人说不。这导致我常年来每天的平均睡眠大概在4小时左右。我总觉得,我生命的终点可能是在救援的路上。

无论我心率有多高,在救人时必须克制。救援的生死时刻,有点像赛车和战争。看起来场面充满激情,但对身处现场的我来说只有绝对冷静的计算,才能保证救援成功。救援做得多了,其实这是一个技术工种,我就是个熟练工,经验非常非常重要。

2019年9月15日,这个21岁的小伙子在厦门一栋26层高楼的顶层,要跳楼。我和他距离7米,我浑身被汗湿透,花了整整5个小时走完7米,来到他身边。我取得他的信任,让他亲自把手交给我,一起下楼。

很多人跟我说过,你面对一个要跳海跳楼的人,你有没有想过,这个人跳下去,你是要负责任的?我都告诉他们,我当时从来不会想这个,我想的就是我一定要把他救回来。救下来以后,我通常会给他一个紧紧的拥抱,告诉他,无论遭遇什么,我们会一起支撑下去。

他信任我才把手交给我,我会先把他带回队部做心理疏导,或者一起找个饭馆去吃饭,在闲聊中继续给他心理上的支撑。

我和我老婆红豆都考了心理危机干预师。和心理咨询师不同,考这个证没什么职业前景,所以考的人很少。

对一个选择轻生的人来说,这一定不是单纯的因为哪一件事情。比如最近有一个轻生者,他在轻生前两天在工厂上班,突然晕倒。晕倒以后住院检查,花了1800块钱。碰巧他家里发生一些事,他父母找他要钱。他住院的钱都掏不出来,需要他同事过来帮他付医药费。他就把输液管拔下来,准备去跳桥。1800块的住院费,真的可能会压垮一个年轻人。很多人的绝望,是我们想象不到的。

这是2019年7月,厦门海沧大桥上,一个少年准备跳桥跳海自杀。我当时腿上老伤复发,在烈日下拄拐跟他聊天聊了五个小时。他最后终于张开双手,让我把他抱回桥面。这是一个开车路过现场的陌生人拍的照片。

我作为心理危机干预师,我最重要的职能就是要感受这些轻生人员的绝望、寒冷和黑暗,才能够贴近他们,然后把他们带着走出来。从性格和抗压能力上看,男人的抗压能力比女人要弱得多。

很多选择自杀的人,他们并不是不负责任,而是他认为这对他来说是一种解脱。

很多轻生人员的状态,拉一把他就过来,无人问津,他就跳下去了。这些人是行走上钢丝绳上的人,我跟他们的沟通也非常小心。有些人拒绝沟通,我就得通过他的表情、动作、肢体语言来判断他能够接受哪方面的信息。

2020年4月14日,福建南安,一个76岁老人在一张元旦快乐的红色日历纸背面写下遗书,离家准备轻生。

所幸,我们在第二天早上及时找到已经割腕的他,并把他送到医院就诊。

一个人的真正死因,其实是不可知的。遗书,并不一定就是真相。但生命可贵,无法重来,我们面对每一次救援,只能全力以赴。我们为什么不收取被救助者任何财物报偿呢?能够进行事关生死的生命救援,这就是我们和轻生者今生最大的缘分。这个缘分,就是对我们最高的犒赏。所谓生死之交。

这几年任务量暴增。A类救援任务是我们最高等级的救援任务。比如有时轻生信息只是一张海边的照片,我们任务群里数百人都会看这张照片可能是在哪里拍的。如果不确定,很多人会到海边去找。不少人已经睡了,又被微信群的声音吵醒,然后加入到信息的比对和救援任务当中。

让一个人彻底放弃轻生的念头,需要一个过程,有些人需要三五天,有些人需要一个礼拜甚至更长时间。有没有回归正常生活?情绪会不会经常突变?跟朋友的沟通有没有变得频繁?这些都是判断危机是否过去的依据。

我们的志愿者在开会。

我们四千个志愿者不算少,但仍然有限。这几年又建立不少互助群,比如的士互助群,滴滴互助群,代驾互助群,环卫互助群,外卖互助群……我要让社会上天天在街头跑的人,与别人大量接触的人,都成为曙光救援队的支撑人群。这样我们在进行城市走失人口搜寻时——很多都是阿兹海默老人,效率会大大提高,再配合警方的监控系统和科学的搜寻方法,寻人就高效多了。

2019年5月,厦门会展中心海滩,我妻子红豆(左一)在救援指挥车上照顾一个刚从海里救上来的小伙子。

在30岁以前,我一直是一种年少轻狂的状态。那时会因为开着越野车去了一个别人去不了的地方而感到欣喜。现在我救了一个人,我也不觉得这是很厉害的事。这本身就是我该做的事情而已。但我因为做救援,对我老婆红豆一直是很亏欠的。

我们2007年一起参加一个中秋节聚会,在厦门认识。后来我找别人要了红豆电话,约她见面。我们原来都在江西景德镇长大。后来才知道,我们原来曾经读过同一所初中。

2009年9月9日,我们领了结婚证。我还记得,那天排队领证的人非常多。

我和妻子的合影。

这些年,红豆因为担心我的安危,总是祈祷国内不要有灾害,后来我又出国做救援,她又祈祷国外也不要有灾害,现在是每天祈祷尽量不要有救援任务。一听到电话响,她心就揪起来。她曾经发过一句朋友圈,“我不要你英雄的光环,我只要属于我们的平凡。”

她已经退出了一些曙光的救援群,她每次看到群里人们为我竖起大拇指都难受。她说那些人看不到我正当壮年一身伤病,也不知道一年到头经常不眠不休的我有多累。

2016年救灾最多的时候,曙光救援队弹尽粮绝,我实在没钱买设备,偷偷卖过两套房子,卖了500万。我当时是骗红豆卖的。我当时跟红豆商量,我要做一个投资,手头比较紧,加上救援队也缺钱买设备,我做了一个假的投资计划书取得她的信任。

现在回想,我还是觉得很对不起她。

去年底,她咳嗽气喘,我们刚开始以为是感冒。后来一检查就惊呆了,卵巢癌晚期。这种癌又叫“沉默的癌症”,大部分发现的时候都是晚期。

1月24日是除夕,红豆刚做完手术,这张照片是我们全家人在上海过年的年夜饭。

我立刻带她去上海,各地朋友全力帮忙找医生。1月22日,总算做了手术。幸亏提早去上海做了手术。如果拖延,年后因为疫情管控,很可能就没机会去上海做手术了。

武汉疫情爆发前,她到上海时心情很不好。我当时劝她,“你什么都别想,好好看病,我很感谢你给了我一个倾家荡产的机会。”

红豆的妹妹说,“还有我呢。”

我岳父母也对红豆说,“还有我们呢。”

我们这些家人都愿意为红豆卖房子,有什么好怕的?

红豆的妹妹一家常住上海,想和姐姐多些相处的日子,就在厦门海沧也买了一套房子。这样老人来厦门一次就能看到两个女儿。但她也没想到,姐姐身体会突然得癌症。

我这些年见惯生死,意志强如钢铁,极少流泪。这次遇到红豆得癌症,我一直揪心。我承认,这大半年我哭过很多次。

红豆和她抓的娃娃。

6月,我要把曙光的救援指挥车从厦门开到上海做改装,顺便就带红豆散散心。12天的时间,我们一路向北。结婚11年来,我俩从来没这么清闲过。在车上我开始每天给红豆弄她吃的东西,炖汤,炖蛋,炖海参,给她补身体。

我承认,自己每天到处做救援,这些年确实不顾家,确实对不起红豆。

去年8月,我老婆对我说过,“现在的人习惯了忙碌,习惯让最亲的人等待,总以为有些事晚点做也没关系,总以为有些人晚点陪也来得及。却不知道,有三样东西是无法挽留的——时间,生命和爱。”

红豆有个爱好,她特别喜欢抓娃娃。我平时去做救援救灾,有时一出门一两个月。她周末没地方去,就去商场抓娃娃,一两年时间里抓了几百个娃娃,家里堆满一个房间。在抓娃娃这件事,她是绝对的高手。2016年,她曾去贵州毕节支教,后来就把很多娃娃寄到贵州给那些山里的孩子们。红豆还记得她支教时认识的一个女孩,那个女孩长这么大没去过毕节县城,因为车费需要20块钱。

这次我们从上海返回厦门,路过杭州时就去了西溪湿地,我专门陪她去抓娃娃。

她抓娃娃,我帮她扫码付钱买币。出去救人我不觉得累,陪老婆抓娃娃,是真的累。

那天我陪她站在商场里三个小时,我站得腰都痛。她可是刚做过化疗的人,居然能玩三个小时。她抓到娃娃以后,开心得像个孩子。

红豆那天在商场里很轰动,围观的人也没见过一个人居然这么会抓娃娃。后来我背着一身的娃娃往前走,有路人都问:“你是不是给老板钱了?让他照顾你老婆,让你老婆多抓几个?”

这么多年,像这次自驾十几天从厦门到上海,再到杭州,这种两个人出行的机会从来没有过,很奢侈。

红豆得癌症的信息传出去,我的太多朋友这半年来一直给我打款,加起来至少有三十万。祝福我都收下,钱我都没收,原路退回。我和红豆商量好了,这些年曙光救援队接受过太多朋友的支持,红豆生病对我们家来说是一个重大关卡,但是我还有一套房子可以出售应急,还没到山穷水尽的时候。

我4月的时候曾经给红豆发消息,我说“救援你,是我这辈子出的最重要的任务,成功一起活,不成功一起走。”

红豆现在状态还不错,心情也好。我抽空就带她在厦门附近四处逛逛,这些年陪她确实少。

她现在每21天要住院做一次维持治疗,一个月得吃四盒靶向药,一直吃,一个月药费和其他治疗检查费用得四万块。

2020年3月30日,我在厦门五缘湾游艇基地测试救援队的快艇。

我喜欢读历史。中国历史上,很多贪官都来自很穷的家庭,越缺什么越会想要什么。我从小生活条件还不错,一直对钱没有太大欲望,对我来说精神层面的东西,要远高于物质。纵观中国历史,从岳飞到于谦,好人从来没好报。所以,我做救援不图将来,只是因为我喜欢,我愿意。

好人有好报,这从来只是很朴素的愿望。我们没有抱怨。为什么癌症不能在我家人发生?既然发生了,我去面对就好了。

我以前也曾经趾高气扬,做了这么多年救援,内心变得越来越柔软。

而现在,我最想拯救的人,是我的妻子红豆。

来源:自PAI